par Matthieu Brunet, président de Windcoop

En début d’année 2025, nous avons pris une décision importante : choisir pour notre bateau une technologie vélique très récente, alors que pendant toute la phase de conception, nous nous étions projetés sur un gréement plus classique avec des voiles triangulaires. Pour bien comprendre les raisons de ce choix et pourquoi nous ne l’avons pas fait plus tôt, je vous propose de vous plonger quelques instants dans quelques principes physiques qui régissent les voiliers.

Pourquoi un voilier peut remonter le vent ?

Quand on pense au fonctionnement d’un voilier, le premier principe qui nous vient à l’esprit, c’est que le vent “pousse” le voilier, un peu comme quand, enfant, on souffle sur un bateau dans notre bain.

Mais si on peut imaginer que ça marche quand le vent souffle dans la bonne direction, ce qu’on appelle un “vent portant”, comment faire dans les cas où le vent nous pousse en arrière ? On a tous entendu parler de la technique qui consiste à “tirer des bords” pour “remonter le vent”, c’est-à-dire à zigzaguer pour ne pas avoir le vent de face. Mais cette astuce, pour ingénieuse qu’elle soit, devrait en toute logique avoir ses limites : avec un vent de face, ou “vent debout”, on peut zigzaguer tant qu’on veut, il nous poussera toujours dans la mauvaise direction.

Effet Venturi et aérodynamique appliqués à la voile

L’effet Venturi : quand l’air accélère, la pression chute

C’est là qu’intervient une loi physique dont j’avais entendu parler, mais à laquelle je n’avais jamais pris le temps de m’intéresser pour en comprendre les bases .Il s’agit de l’effet Venturi, basé sur le théorème de Bernouilli, du nom de deux physiciens du XVIIIe siècle qui ont théorisé ces phénomènes fondateurs de la dynamique des fluides. Ils décrivent des propriétés de tous types de fluides, aussi bien gazeux que liquides, quand ils sont en mouvement. Et parmi ces propriétés, il y en a une qui permet à la fois de faire voler les avions et de faire avancer les voiliers : la densité d’un fluide diminue quand il accélère !

L’aile d’avion et la magie de la portance

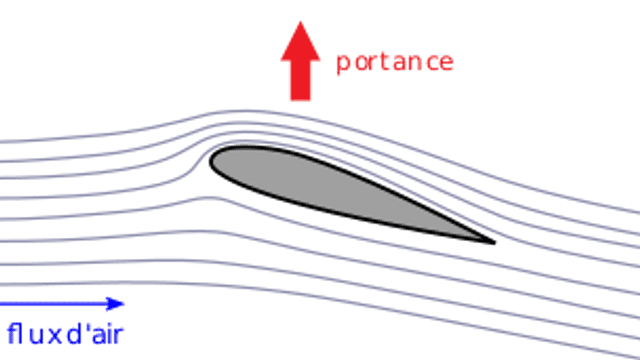

Ça vous fait une belle jambe, hein ? Pour mieux comprendre, voici un dessin piqué sur Wikipédia. Prenons une aile d’avion vue en coupe :

Du fait de sa forme légèrement asymétrique, le chemin que doit parcourir une particule d’air est plus long en passant par le haut (la partie un peu bombée qu’on appelle l’extrado) que par le bas (l’intrado). Comme la nature a horreur du vide, la seule solution pour celle qui prend le chemin du haut est d’accélérer, pour retrouver sa petite camarade à temps à la fin de l’aile. Comme il accélère, il est moins dense. Et comme il est moins dense, la pression baisse, on parle alors de « dépression ». C’est cette différence de pression entre le dessous et le dessus de l’aile qui crée une aspiration vers le haut.

Et c’est comme ça que les oiseaux et les avions parviennent à voler : ils ne sont pas vraiment « portés » par l’air qui se trouve sous leurs ailes, mais plutôt « aspirés » par l’air qui se trouve au-dessus de leurs ailes. Dingue non ?

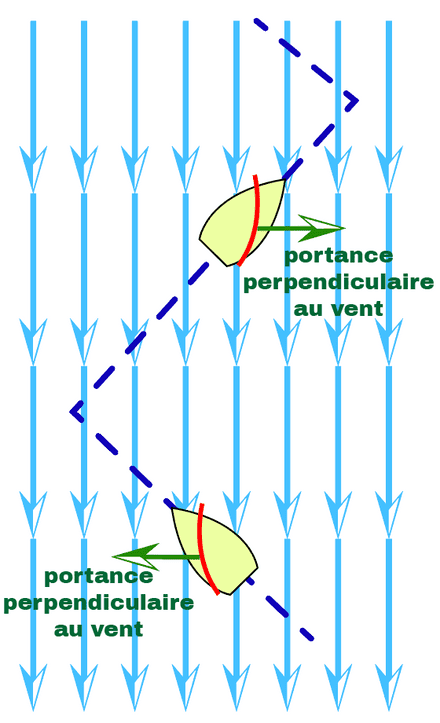

Une voile, c’est une aile souple à la verticale

Pour ceux qui veulent le voir de leurs yeux, ce site propose des petites expériences très faciles à réaliser chez soi pour le constater : https://www.culture-maritime.com/fr/page-ae2_experience.html. Eh bien pour un voilier, c’est la même chose, sauf qu’au lieu d’avoir une aile rigide (vous me voyez venir), comme sur un avion, nous avons une voile souple. Mais comme pour l’avion, la portance est perpendiculaire au sens du vent.

Et là, tout d’un coup, l’histoire du zigzag prend tout son sens ! Avec la quille qui limite la dérive du bateau et le contraint à avancer dans son axe, on comprend mieux pourquoi on peut remonter le vent !

Performance selon l’orientation du vent : lecture des polaires

Lire une polaire de vitesse pour comprendre un voilier

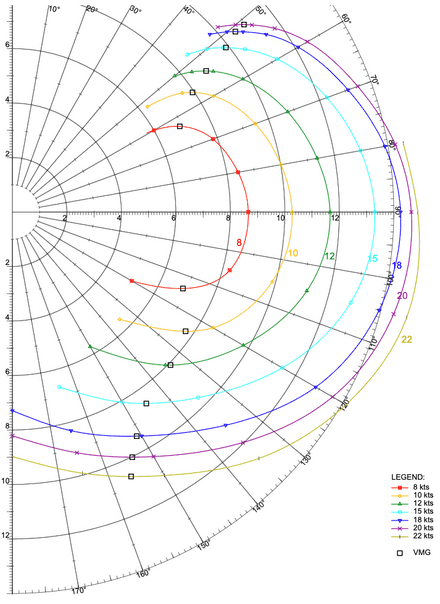

Ce qui assez génial avec ça, c’est qu’au final, si par vent arrière un bateau ne peut jamais aller plus vite que le vent (et en fait, il va toujours moins vite que le vent en raison de la résistance de l’eau, des turbulences…), si le vent vient de côté, ce qu’on appelle le “vent de travers”, on va pouvoir aller plus vite, car on condense toute l’énergie du vent dans une direction. C’est ce qu’on peut voir sur les “polaires” d’un bateau, qui indiquent les vitesses prévisibles selon l’angle et la vitesse du vent.

Voici par exemple celles de notre design de l’époque. Les cercles concentriques indiquent la vitesse du bateau. Les angles indiquent la direction d’où vient le vent et les lignes colorées indiquent différentes vitesses de vent1.

Le vent de travers : l’allure la plus rapide

Prenons par exemple la ligne bleue foncée, qui correspond à un vent de 18 nœuds. Ce schéma me permet de prévoir que par vent arrière, soit 180°, le bateau avancera à environ 7,2 nœuds. Maintenant, vous voyez que si on décale progressivement le vent sur le côté, la vitesse attendue augmente :

- à 150° on est déjà à 9,5 nœuds,

- à 90°, on culmine au-dessus de 14 nœuds.

- Et avec un vent qui arrive presque de face, autour de 50°, qu’on appelle “au près”, on peut espérer encore 10 nœuds de vitesse.

Vous avez bien lu : en théorie, le bateau ira plus vite avec un vent presque de face qu’avec un vent arrière. Et les grands voiliers de courses, qui arrivent à diminuer énormément la résistance en décollant de l’eau grâce à leurs foils peuvent même atteindre une vitesse supérieure à celle du vent. Magique, non ?

Voiles classiques : comprendre la poussée et la portance

La poussée arrière : une affaire de surface

Alors pourquoi je vous raconte tout ça ? Et bien parce que dans la pratique, une voile doit pouvoir utiliser les deux types de puissance : la poussée arrière (écoulement décroché pour les intimes) et l’aspiration (appelée portance ou écoulement attaché). Or, ces deux types de poussées ne nécessitent pas les mêmes types de voiles.

Pour la poussée arrière, c’est la surface qui compte. Ça se comprend aisément : par vent arrière, plus la surface de voile va être grande, plus on va “capturer” une grande quantité de vent. C’est à ça que servent les spinnakers, plus communément appelés “spis”. Ces espèces de gigantesques poches que déploient les voiliers de plaisance ou de course à certains moments.

C’est aussi pour ça que les gros voiliers du 19e siècle, les “3 mâts barque”, dont les célèbres cap-horniers avaient autant de surface de voile. En gros, plus ils arrivaient à en mettre, plus ils pouvaient aller vite.

C’est très bien, mais ce genre de voile fonctionne principalement par vent arrière. Donc ça marche super bien sur l’Atlantique, où, moyennant de faire l’aller par le Sud et le retour par le Nord, on est à peu près assurés d’avoir tout le temps du vent dans le dos.

Mais dans la plupart des autres mers, dont la Méditerranée, c’est plus coton. Le vent change sans arrêt de direction, ce qui fait qu’on a forcément le vent de face sur une partie du voyage. C’est là qu’interviennent des voiles capables de profiter de la portance, comme les voiles triangulaires des goélettes, appelées “bermudiennes

Portance, traînée et finesse : le vrai défi des voiles performantes

Mais là, pour augmenter la vitesse, ce n’est plus aussi simple, car il faut compter avec 2 forces presque contraires :

- d’un côté cet effet d’aspiration qui va dans le bon sens,

- de l’autre, la poussée latérale du vent.2.

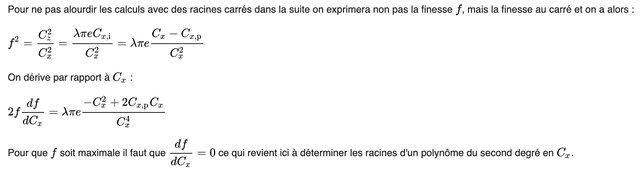

Donc si le vent vient de la droite (tribord, donc), il va avoir une très bonne aspiration vers l’avant, mais il va en même temps être repoussé vers la gauche. C’est ce qu’on appelle la traînée. Tout le jeu consiste à augmenter la portance sans augmenter la traînée. Le ratio entre les deux s’appelle la finesse. Du coup, si on n’a pas une bonne finesse, ça ne sert à rien d’augmenter la surface, car les deux forces vont s’annuler.

Améliorer la finesse dépend de plein de paramètres très compliqués. J’ai essayé de me plonger dans la page Wikipédia qui lui est consacrée, mais j’ai vite lâché l’affaire 🤯

Voile souple vs voile rigide : un rapport de finesse doublé

Ce que j’ai réussi à comprendre, c’est que cette finesse dépend énormément du profil de la voile. Il faut maximiser le différentiel de distance parcourue par l’air entre les 2 faces de la voile, tout en limitant au maximum la traînée. En gros, le profil optimum ressemble peu ou prou à une aile d’avion (voir le croquis un peu plus haut) : suffisamment bombé pour créer cette différence de distance, et en même temps suffisamment “aérodynamique” pour ne pas créer trop de résistance.

Sur un voilier classique, il existe plusieurs réglages pour tendre et pivoter la voile de façon à lui donner une forme qui se rapproche le plus possible de ce profil idéal, sans jamais pouvoir l’atteindre complètement. Le seul moyen de l’atteindre, c’est… et là si vous avez suivi, vous connaissez déjà la réponse… c’est la voile rigide ! Plus communément appelée “aile rigide” ou “profil épais”, car en gros, ça consiste à planter une aile d’avion à la verticale sur le bateau.

En gros, une voile classique a une finesse qui tourne autour de 5, alors que les ailes rigides peuvent monter jusqu’à 10.

Les contraintes des ailes rigides sur un cargo

Mais alors, me direz-vous, si ce profil est le plus performant, pourquoi les voiliers ne l’ont-ils pas adopté plus tôt ? Pour comprendre cela, il faut avoir en tête que les bateaux doivent faire face à deux contraintes majeures :

- Réversibilité du profil : Si l’oiseau et l’avion volent toujours à l’endroit, pour les bateaux ce n’est pas aussi simple, parfois le vent vient d’un côté de la voile (on parle d’une amure dans le jargon), parfois il vient de l’autre côté. Donc il faut que le profil de notre aile soit réversible, c’est-à-dire que l’indrados doit pouvoir devenir l’extrados et vice-versa.

- Affalage au port : Quand on est au port, et qu’on est amarré à quai, il faut pouvoir “affaler” notre aile (c’est-à-dire l’enlever, tout simplement) sinon dès qu’il y aura un coup de vent, le bateau va casser ses amarres et aller s’abîmer contre les autres bateaux, etc.

C’est en raison de ces deux contraintes majeures que les voiles en tissu, qui offrent l’avantage de pouvoir se gonfler dans un sens et dans l’autre, et de pouvoir se plier pour les ranger une fois au port, ont été jusqu’à présent majoritairement préférées aux ailes rigides.

Les ailes rigides : une technologie inspirée de l’aéronautique

L’idée est remise au goût du jour par un architecte naval français, Marc Van Peteghem, fondateur de VPLP, qui imagine une aile en deux parties articulées pour l’incurver dans un sens ou dans l’autre, et avec un système pour l’affaler complètement. En 2014, il présente une conférence TEDx qui fera du bruit dans le milieu, et qui est sans doute à l’origine du développement incroyable de cette technologie en France et dans le monde. En tous cas, c’est elle qui va inspirer Nils et Victor, alors en train de terminer leurs études à l’École Nationale Supérieure Maritime, de lancer Zéphyr et Borée dans l’idée de commercialiser des cargos équipés des ailes de Marc, qui après avoir développé cette technologie au sein de VPLP, la laissera voler de ses propres ailes sous le nom d’Ayro (maintenant Ocean Wings).

Une aile compacte, puissante et adaptable

En tendant d’abord une toile sur une structure, et plus tard en remplaçant carrément la toile par de la fibre de carbone, on peut créer une forme rigide, spécialement optimisée pour maximiser la finesse. Ça coûte plus cher qu’une voile en nylon, mais comme la finesse est meilleure, on peut se permettre de diminuer la surface, et d’avoir au final, pour à peine plus cher qu’un gréement classique, un système aussi puissant et beaucoup plus petit. Pas mal, non ?

Reste un autre petit défaut à ce principe. s’il est aussi puissant au près ou au travers (vent de face ou de côté), par vent arrière (en écoulement décroché, vous vous rappelez ?), il n’offre aucun avantage particulier par rapport à une voile classique.

Dans ce cas de figure, on l’a déjà dit, seule la surface compte.

Le vent apparent : la clé de la performance au travers et au près

C’est là qu’entre en jeu un autre paramètre technique : le vent apparent. C’est un principe assez simple, mais qui est incontournable si on veut comprendre la propulsion vélique : quand on se déplace, on crée son propre vent.

C’est comme quand on est à vélo : à partir d’une certaine vitesse, le vent vient toujours de face, car au lieu que ce soit l’air qui vienne à nous, c’est nous qui allons vers lui. Dans la pratique, ces deux vents, le réel et l’apparent, s’additionnent comme des vecteurs (pour ceux qui se rappellent de leurs cours sur les vecteurs, ou qui ont comme moi fait réviser leurs enfants récemment).

Donc si on a un vent de face de 10 km/h et qu’on avance à 10 km/h, le vent ressenti sera de 20 km/h. Si le vent est dans le dos, toujours de 10 km/h, et que j’avance à 10 km/h, je ne ressentirai plus de vent du tout. Et si j’ai un vent qui arrive à 90°, le vent apparent sera à 45° (pour le calcul de la vitesse, faut que je demande à mon fils, il me parle d’un certain théorème de pigator, ou pitagor, je crois qu’au final il a bien mieux compris que moi).

Bref, il en résulte que plus un bateau va vite, moins il aura de vent arrière et plus souvent il aura des vents de travers ou de près, ce qui est justement le régime favori des ailes rigides. C’est pourquoi ces ailes ont d’abord été conçues pour être installées sur des voiliers de course très rapides, puis sur des bateaux à moteur, comme système de propulsion secondaire, car en maintenant une vitesse importante, le moteur leur permet de donner le meilleur d’elles-mêmes.

C’est la raison pour laquelle nous avons longtemps hésité à adopter cette technologie pour notre bateau, car comme on prévoit de le faire marcher à seulement 8 ou 9 nœuds, en utilisant le moteur le moins possible, on aura mécaniquement un peu moins souvent un vent adapté.

Pourquoi Windcoop a finalement choisi la voile rigide

Si au final nous avons pris cette décision, c’est principalement pour deux raisons :

- La première, c’est que le constructeur que nous avons retenu, CWS, a conçu un système tellement performant que le manque de puissance par vent arrière va être largement compensé par les gains aux autres allures.

- La deuxième, c’est que les ailes rigides ont un énorme avantage sur les voiles traditionnelles : elles prennent moins de place sur le pont. Et pour le grutier qui va devoir décharger et charger 200 conteneurs en l’espace de quelques heures, ça change tout !

On vous expliquera plus en détail le fonctionnement de cette aile dans un futur article.

Notes :

1 : À noter que les valeurs données ici sont issues de la théorie pure de la voile et ne prennent pas en compte tous les effets :

état de la mer, réglages, gîte maximum acceptable, salissure de la coque…

2 : En fait, je dis “le vent pousse le bateau”, mais c’est toujours le même vieux Venturi qui est à l’œuvre :

le vent est ralenti quand il rencontre l’obstacle, et il réaccélère juste derrière.

Donc la pression est plus importante devant que derrière, donc il est “aspiré” vers l’avant.

Sauf que plus il est aspiré, plus il va vite, et plus il va vite, plus il rattrape la vitesse du vent,

jusqu’à un point où la voile ne ralentit presque plus le vent, et donc l’effet d’aspiration s’arrête.